- 音楽技能検定って誰がうけられるの?

- どのくらい難しいの?

- 進学や就職に有利になるの?

音楽技能検定って、音楽に関する新しい検定でどんな検定なのか気になりますよね。

でも、どのくらいのレベルなのか、自分にも合格できる級があるのかわかりません。

そんな疑問を解消すべく、ピアノ歴10年以上のピアノ好きが音楽技能検定のレベルを検証しました。

音楽技能検定は初心者から上級者までどんな人も挑戦でき、合格できる級は必ずあります。

まき

まきこの記事を読むと、レベルごとのおすすめの級がわかるよ。

音楽技能検定とは

音楽技能検定とは、2023年より日本音楽協会が実施する新しい検定です。

対象の楽器はピアノ・バイオリン・フルートとなっています。(バイオリン・フルートの検定は2024年よりスタート)

級は音大レベルの1級から導入レベルの10級まであります。

音楽技能検定は「音楽を長く深く楽しむこと」を目的としているので、8級から実技だけでなく学科の試験もあるのが大きな特徴です。

1級から8級までは学科と実技を両方合格することで認定されます。

音楽技能検定は文部科学省の後援認定(例:英検、数検、世界遺産検定など)を視野に入れ、音楽歴の1つとして履歴書に記載できる検定を目指しています。

音楽技能検定のレベルを解説

音楽技能検定のレベルは音楽学習1年目程度から難関音大合格相当に設定されています。

| 級 | 難度 | 実技 | 学科 |

|---|---|---|---|

| 1級・2級・3級 | 音高・音大 | 4曲 暗譜 | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏 |

| 4級・5級・6級 | 応用 | 2曲 | ○ |

| 7級・8級 | 基礎 | 2曲 | ○ |

| 9級・10級 | 基礎 | 2曲 | - |

難度は「基礎」「応用」「音高・音大」に分けられているので、それぞれのレベルを見てみましょう。

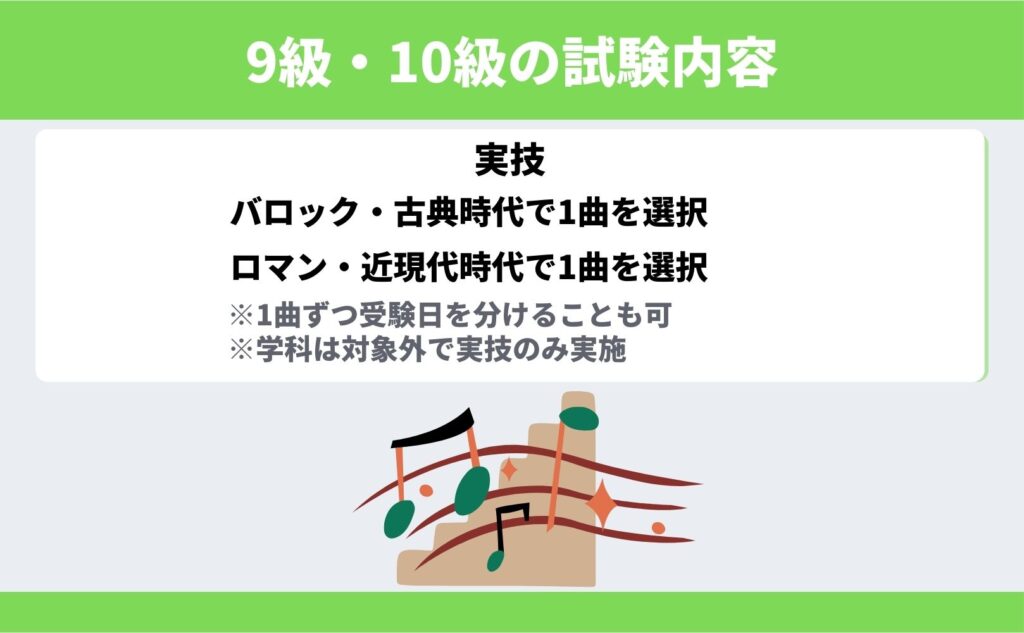

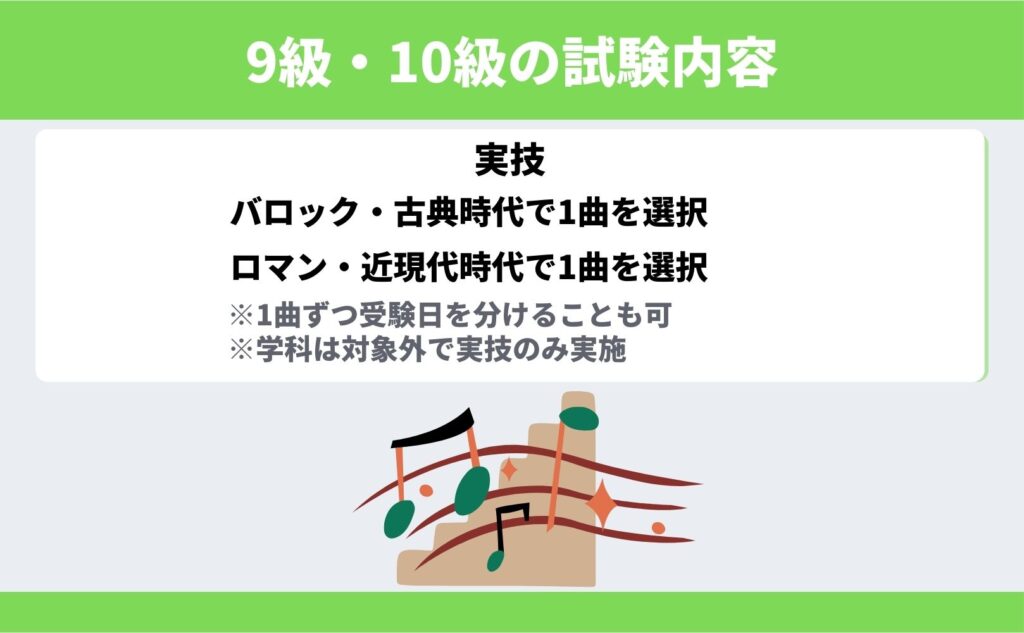

【基礎】9級・10級のレベル

もっとも取り組みやすい難度で、初心者にお勧めのレベルとなっています。

一番易しい10級は音楽学習1年目程度のレベルです。

9・10級は実技のみで、学科の試験がありません。

課題曲2曲(バロック・古典:1曲とロマン・近現代:1曲)を楽譜を見ながら弾けばいいので、両手の演奏ができるレベルなら合格のチャンスは十分にあります。

例として、10級の課題曲を各時代でそれぞれ1曲ずつ選びました。

| 時代 | 作曲者・曲名 |

|---|---|

| バロック・古典 | ハイドン たいこ C 2/4 16 小節 |

| ロマン・近現代 | バスティン こまどり F 3/4 12 小節 |

公式サイトの課題曲のお手本映像をみると、10級は大体30秒くらいの曲が多かったです。

9・10級は2曲のうち1曲ずつ受験日を分けることも可能なので、不安なようでしたら受験日を分けて確実に合格を目指せます。

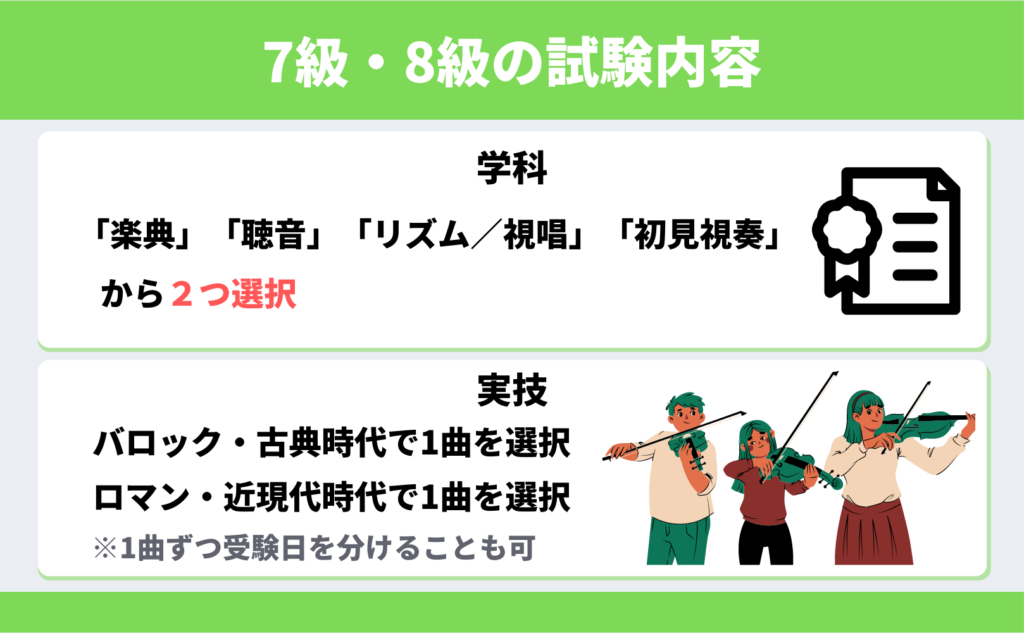

【基礎】7級・8級のレベル

7級・8級は演奏に余裕があるけど、「楽典」「聴音」「リズム/視唱」「初見視奏」ってなに?という人にお勧めのレベルです。

8級から学科と位置付けられている「楽典」「聴音」「リズム/視唱」「初見視奏」が始まります。

| 項目 | 定義 |

|---|---|

| 楽典 | 音楽の読み書きに必要な理論や規則。 音名・リズム・拍子・音程・音階・和音・演奏記号 |

| 聴音 | 音を聴いて楽譜へ書く。 |

| リズム/視唱 | リズム:音符や休符の長さを拍子の中で正確に表現する。 視唱 :譜面から〈音程、リズム、強弱、和声、フレーズ構成〉を読み取り、正確に歌う。 |

| 初見視奏 | はじめて見る楽譜を理解し、演奏すること。 |

4~8級の学科は、楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏から2科目を選択するとされているので、自分が得意な学科を2つ選びましょう。

この4つを全く勉強をしたことがない人は、8級からチャレンジして基礎を身につけましょう。

地力で勉強するのが難しかったら、とりあえず無料体験をやってる音楽教室に話を聞いてみてください。

課題曲はバロック・古典時代で1曲と、ロマン・近現代時代で1曲の計2曲を楽譜を見ながら弾きます。

例として、8級の課題曲をそれぞれ1曲ずつ選びました。

| 時代 | 作曲者・曲名 |

|---|---|

| バロック・古典 | ツェルニー チクタク時計 C 4/4 24小節 |

| ロマン・近現代 | ギロック ガラスのくつ C 3/4 |

1曲ずつ受験日を分けることも可能なので、不安なようでしたら受験日を分けて確実に合格を目指せます。

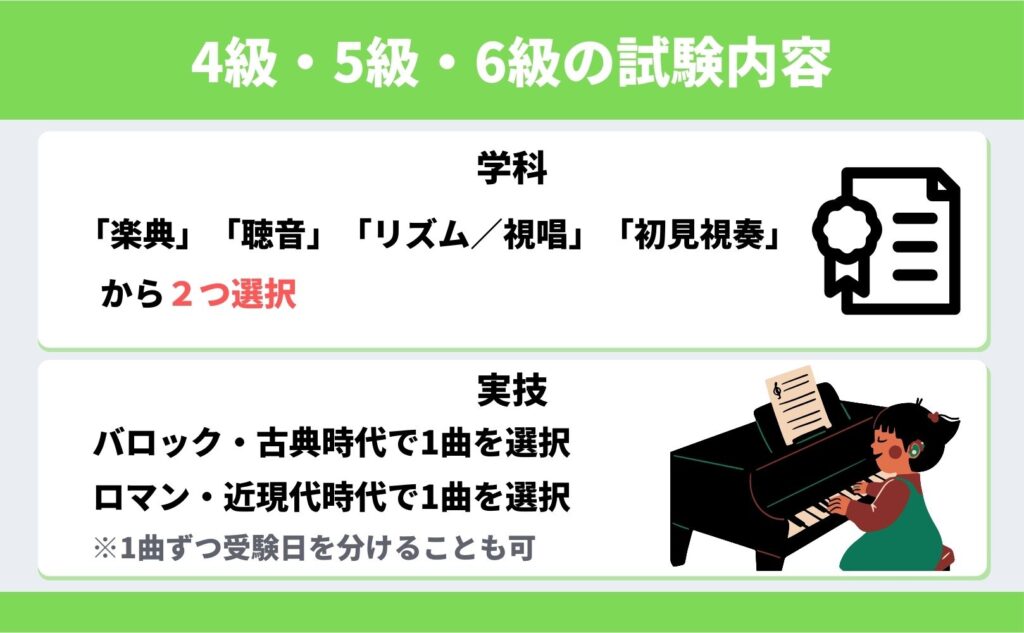

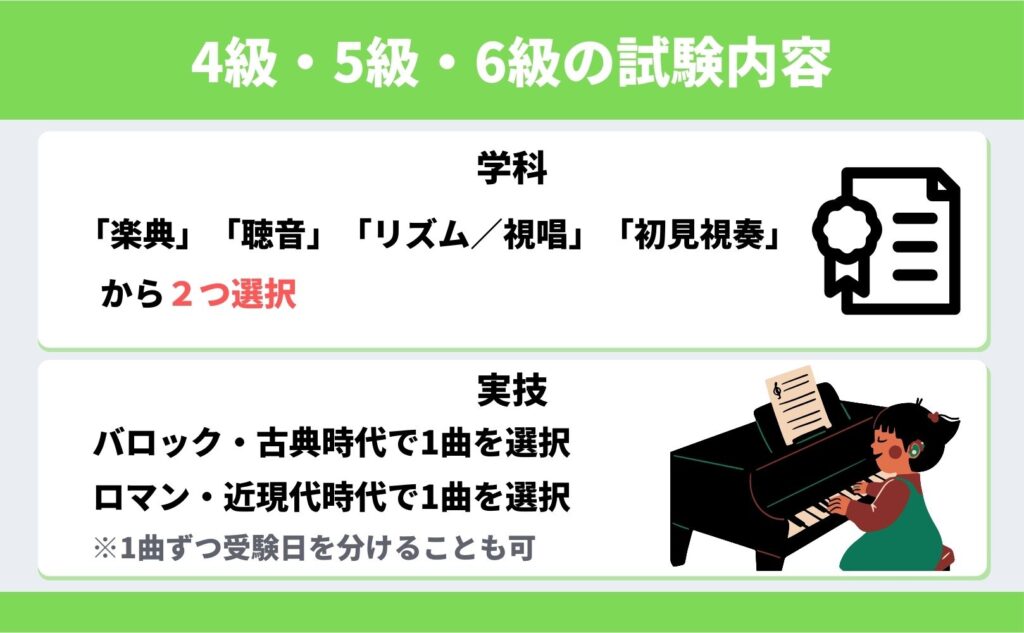

【応用】4級・5級・6級のレベル

4級・5級・6級は「応用」と書かれているだけあって、それなりの年数を練習していないと弾けない課題曲が指定されています。

学科は7級・8級と同様に、楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏から2科目を選択するとされているので、自分が得意な学科を2つ選びましょう。

課題曲はバロック・古典時代で1曲と、ロマン・近現代時代で1曲の計2曲を楽譜を見ながら弾きます。

例として、6級の課題曲をそれぞれ1曲ずつ選びました。

| 時代 | 作曲者・曲名 |

|---|---|

| バロック・古典 | ベートーヴェン エリーゼのために |

| ロマン・近現代 | ブルグミュラー ゴンドラの船頭歌 Op.109-14 |

1曲ずつ受験日を分けることも可能なので、不安なようでしたら受験日を分けて確実に合格を目指せます。

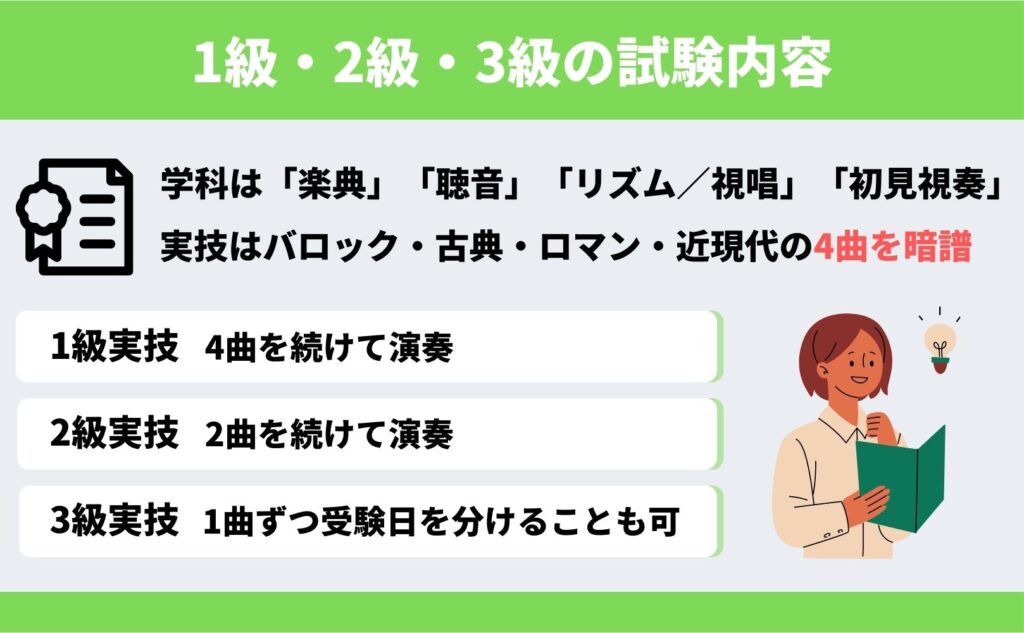

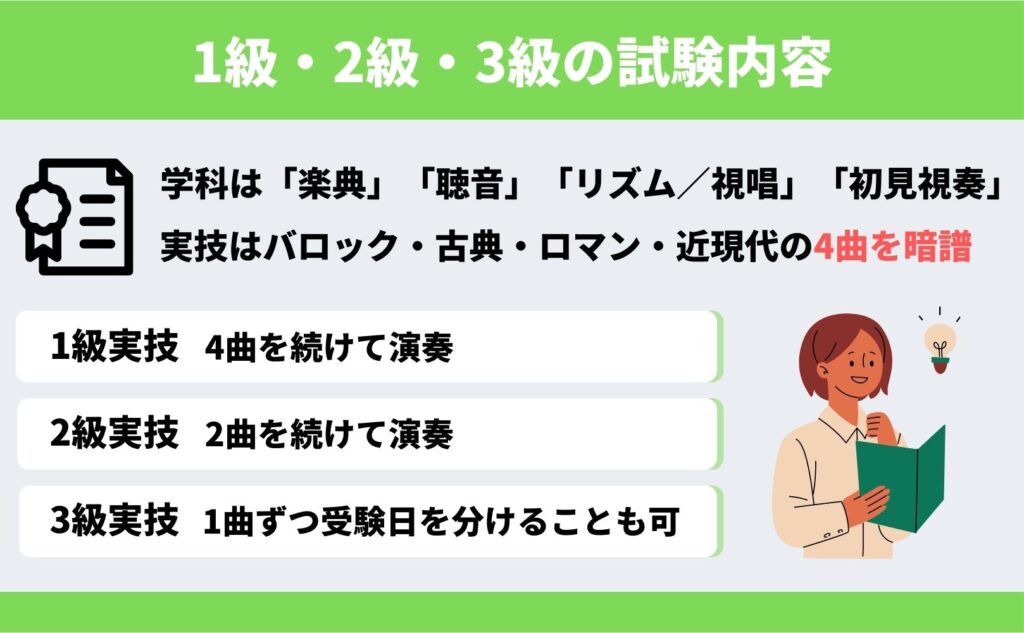

【音高・音大】1級・2級・3級のレベル

3級から暗譜(楽譜を見ずに弾くこと)の必要もあるので、初心者が手を出せるレベルではありません。

また、3級以上の級は、学科で「楽典」「聴音」「リズム/視唱」「初見視奏」のすべてを受験する必要があります。

最難関である1級は難関音大合格レベルとなっており、課題曲4曲を暗譜して一度に演奏します。

例として、1級の課題曲を各時代で1曲ずつ選びました。

| 時代 | 作曲者・曲名 |

|---|---|

| バロック | バッハ パルティータ 第5番ト長調 BWV 829 より プレアンブルム |

| 古典 | モーツァルト ピアノソナタ イ短調 K.310 より第 1 楽章 |

| ロマン | リスト パガニーニ大練習曲衆第 3 番「ラ・カンパネラ」 |

| 近現代 | ラヴェル 水の戯れ |

これを暗譜して弾けるようになったら、気持ちよさそうですね。

音楽技能検定の口コミをSNSから調査

SNSに書かれていた音楽技能検定の口コミをまとめたので見てみましょう。

「検定の基準が明確で、目標を達成することで自信がつく」とありました。

わたしもそうだったんですが、ピアノって客観的に評価されることが少ないんですよね。

だから、ただ練習するだけで自信がつくかといわれると微妙で、表彰されたり、ピアノに関する検定を取ることで初めて私のピアノって評価されるんだ!と自信につながりました。

客観的な評価である音楽技能検定に合格して、自分の音楽に自信をつけたいですね。

「学科では自分が演奏できるレベルに合わせて、勉強する楽典・ソルフィージュの基準がわかる」とありました。

演奏の練習はしているけど、楽典・ソルフィージュの勉強って何をしたらいいの?って思いませんか。

私自身、楽典・ソルフィージュって何をどのレベルを目指して勉強したらいいのかわからなかったです。

音楽技能検定のレベルをみて自分が目指す楽典・ソルフィージュの基準がわかりました。

音楽技能検定は進学に有利になるのか?そのレベルはどこから?

現段階で、音楽技能検定の取得が進学に有利になるかはわかりません。

一番の理由は「音楽技能検定を知らない人に、そのすごさが伝わらない場合がある」です。

ただし、受験するのが音楽科など音楽に関係するようなら、有利になる可能性は十分あるでしょう。

また、小さい頃から一つのことに打ち込み、その結果として音楽技能検定を取得できたことは十分にアピールポイントになります。

進学に有利になるかわからなくても、努力と継続力の客観的な証明になります。

音楽技能検定は文部科学省の後援認定(例:英検・数検・世界遺産検定等)を視野にも入れているので、取得して損をすることはないでしょう。

中学受験(小学生)におすすめのレベル

中学受験、つまり小学生は6級取得を目指すことをおすすめします。

音楽技能検定の公式HPによると、6級から難易度は「応用」とされているので、小さなころから頑張っていると感じられます。

課題曲は「エリーゼのために」等で、私の主観ですが小学生でもきちんと弾けるようになる曲です。

高校受験(中学生)におすすめのレベル

高校受験、つまり中学生は5級取得を目指すことをおすすめします。

音楽技能検定の公式HPによると、5級の難易度は「応用」のちょうど真ん中となります。

課題曲は「子犬のワルツ」等で、私の主観ですが中学生でも普段から練習していれば弾けるようになる曲です。

応用で最も難しい4級に挑戦しても良いですが、中学生には少し難しいと感じました。

小さなころからコツコツと練習しているとアピールするなら、中学生は5級を目指してほしいです。

音楽技能検定で就職に有利なレベルはどこから?

現状では履歴書に書いて、就職に有利になるかはわかりません。

音楽系の検定全般に言えることですが、「それってどのくらいすごいの?」と音楽になじみがない人にはすごさが伝わりません。

音楽に関わらない職種であれば、履歴書の趣味・特技の欄に記載し、「昔から音楽をやっていてこんな資格をもっています」と継続力をアピールするのに良いでしょう。

継続力のアピールをするには、難度が応用である6級以上であれば説明しやすいです。

また、就職に有利になるかはわかりませんが、ピアノが関わる職業として「保育士・幼稚園教諭」や「ピアノ講師」があげられます。

「保育士・幼稚園教諭」や「ピアノ講師」で目指す級を考えたので見てみましょう。

保育士・幼稚園教諭

保育士・幼稚園教諭を目指すなら、基礎の7級取得をおすすめします。

保育士・幼稚園教諭が求められるのは、正確なリズムや音がとれて豊かな表現ができることです。

引用:実技試験(後期)概要|一般社団法人全国保育士養成協議会 (hoyokyo.or.jp)

求められる力:保育士として必要な歌、伴奏の技術、リズムなど、総合的に豊かな表現ができること。

難しい曲が弾けることは求められていません。

基礎がきちんと身についているとアピールできる7級以上の取得をおすすめします。

保育士・幼稚園教諭を目指している方はプロに教わってサクッとピアノの力を伸ばすことをおすすめします。

\ スタジオかオンラインでマンツーマン無料体験60分 /

ピアノ講師

ピアノ講師になるなら、難度が音高・音大レベルの3級以上でないと履歴書に書く意味はありません。

お金をもらって講師をするなら、専門知識を持っているとアピールできる3級以上を目指したいです。

まとめ:音楽技能検定のレベルは幅広く、色々な人が挑戦できる

音楽技能検定は対象のレベルが幅広く、ピアノやバイオリン、フルートを学ぶ人ならだれでも挑戦できます。

客観的に自分の演奏が認められると大きな自信につながります。

音楽技能検定は、自分の音楽が評価されるチャンスです。

それに、今はまだわかりませんが、将来進学や就職の一助にもなるかもしれません。

自分の音楽のレベルが知りたい!自信が欲しい!という方におすすめです。

\ お申し込みはこちらの公式HPより /

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。